实验室李三忠教授团队博士生李倩倩在国际地学权威期刊《Journal of Structural Geology》发表翁通爪哇海台与新几内亚-所罗门弧碰撞研究成果

发布人:丁文雁

发布人:丁文雁

发布时间:2025-04-05

发布时间:2025-04-05

浏览次数:566

浏览次数:566

2025年3月28日,国际地学权威期刊《Journal of Structural Geology》在线发表了题为“Subduction of the Ontong Java Plateau: Insights from seismic reflection imaging of the forearc along the West Melanesian Trench”的研究成果。此项成果由中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室李三忠教授的博士生李倩倩和通讯作者宫伟副教授等合作完成。

洋底高原与岛弧碰撞对于大洋俯冲和大陆增生等地球动力学演化具有重要意义。翁通爪哇海台(OJP)作为地球上最大的洋底高原,其与新几内亚-所罗门弧(PN-SL)的碰撞引起了学界的广泛关注。以往地球物理观测与研究多聚焦于汇聚带南部所罗门岛弧OJP的变形问题,而北段(西美拉尼西亚海沟段)由于缺乏跨海沟的可靠地震观测数据,从海沟至外缘隆起带OJP的结构形态与变形特征尚未得到清晰揭示。

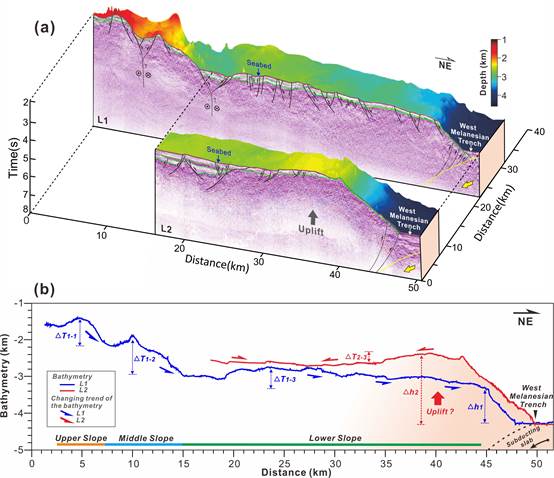

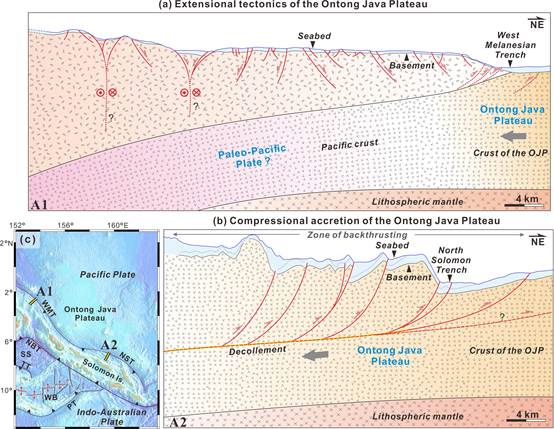

本研究基于获取的OJP西北缘横跨西美拉尼西亚海沟的多道地震与多波束数据,系统解析了弧前区的构造-沉积特征,厘定了OJP与PN-SL汇聚的构造性质,揭示了洋底高原对于俯冲动力演化的作用。研究发现,西美拉尼西亚海沟弧前区以一系列正断层为主,表明该海沟属于侵蚀型俯冲带。在向海倾斜的正断层控制下,弧前区海底地形呈现向海沟方向逐渐降低的趋势,并可进一步划分为上斜坡、中斜坡和下斜坡。部分弧前区可能受到上下板块界面处双重构造底侵变形的影响,形成外弧隆起并改造了早期构造-地层结构,同时形成了一系列向弧倾斜的正断层。研究表明,新爱尔兰岛与西美拉尼西亚海沟之间的弧前区总体表现为强烈的伸展构造,这与所罗门群岛东侧弧前区以逆冲推覆构造为主形成鲜明对比。具有较大浮力的OJP并未沿西美拉尼西亚海沟俯冲到新爱尔兰岛之下,而可能与上覆岛弧系统发生拼贴作用,这一论断也得到了太平洋板块与新爱尔兰岛之间无明显相对运动、及西美拉尼西亚海沟地震活动稀少等证据的支持。

图1 (a)研究区新采集测线L1和L2的地形及地震解释结果图。(b)L1与L2测线地形变化对比。蓝色实线与红色实线分别代表L1和L2测线地形剖面,蓝色与红色箭头分别指示L1和L2测线地形变化趋势。

图2 西美拉尼西亚—北所罗门海沟弧前区OJP伸展构造(a)与挤压增生(b)模式图

Li, Q., Li, S., Gong, W., Xing, L., Liu, H., Xu, C., Jiang, X. (2025). Subduction of the Ontong Java Plateau: Insights from seismic reflection imaging of the forearc along the West Melanesian Trench. Journal of Structural Geology, 196, 105425. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2025.105425

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jsg.2025.105425