实验室于胜尧教授团队在《Geochemistry, Geophysics, Geosystems》发表不对称大陆俯冲控制的差异化壳幔作用的研究成果

发布人:丁文雁

发布人:丁文雁

发布时间:2025-05-16

发布时间:2025-05-16

浏览次数:229

浏览次数:229

近日,国际地学期刊《Geochemistry, Geophysics, Geosystems》在线发表了中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室于胜尧教授及其合作者的研究成果,题为“Heterogeneous Mantle Metasomatism Controlled by Continental Subduction: Evidence From Post‐Collisional Mafic Rocks in the North Qaidam Orogen”。山东理工大学高翔宇博士为论文第一作者,于胜尧教授为论文通讯作者。

碰撞后镁铁质岩浆岩不仅记录了造山带造山旋回末期的深部地球动力学,还保留了此前俯冲板片与地幔楔相互作用的种种线索。与大洋俯冲阶段真正的弧岩浆相比,碰撞后弧型镁铁质岩在追索大陆板片如何叠加改造地幔源区及其衍生物方面具有无可替代的作用;然而,关于其具体过程,再循环组分与交代介质性质,及其对元素分异和同位素分馏的效应知之甚少。于胜尧教授团队通过对柴北缘经历大陆深俯冲的超高压变质带、非超高压变质地区的碰撞后弧型镁铁质岩开展岩石学、全岩元素-同位素地球化学对比研究,揭示了大陆俯冲在改造地幔源区及其衍生物过程中的细节与关键作用。

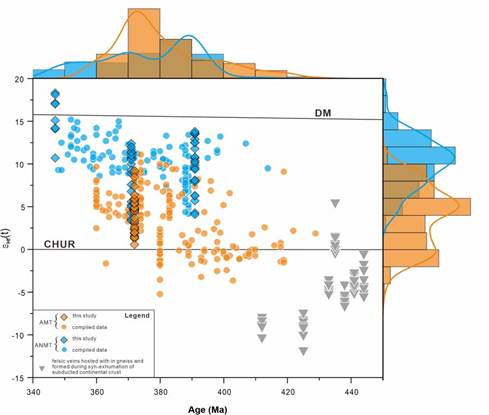

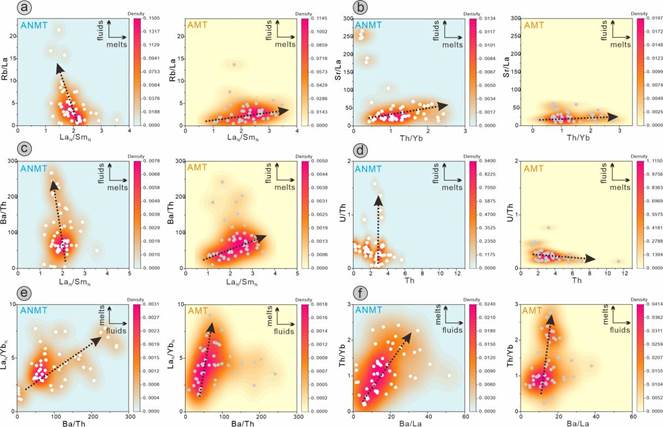

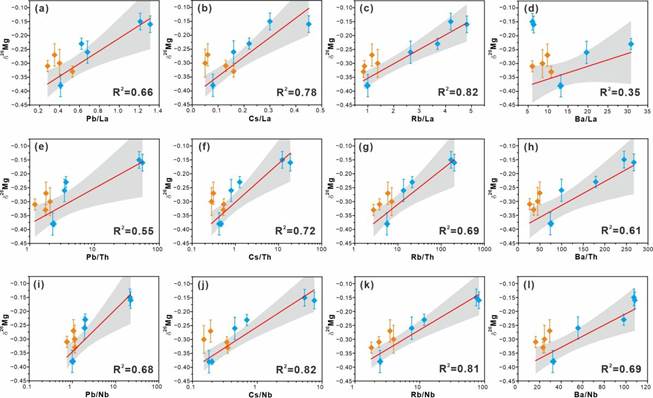

研究发现,尽管两类镁铁质岩呈现相似的Sr-Nd同位素,但锆石Hf同位素存在明显差异。相较于非超高压变质地区的镁铁质岩ANMT,超高压变质带中的镁铁质岩AMT呈现明显富集的锆石Hf同位素特征,且更趋近于折返陆壳内长英质深熔脉体的锆石Hf同位素组成(图1)。此外,关键微量元素(据元素活动性强弱)比值核密度图显示AMT的地幔源区具更加显著的受熔体交代改造的趋势(图2)。全岩Mg同位素与Sr-Nd-Hf同位素的相关性表明古老陆壳组分的加入导致柴北缘碰撞后弧型镁铁质岩Mg同位素组成变轻;而且,随着陆壳来源交代熔体比例的增高,受交代熔体改造的幔源岩浆更富轻Mg同位素(图3)。

上述研究成果表明碰撞后弧型镁铁质岩野外产出特征(是否出露于超高亚变质带)与其地球化学性质间存在关联性,大陆板片折返阶段古老陆壳组分来源的深熔熔体是改造地幔源区及其熔融衍生物的关键,进而导致了不均一的地幔交代及两类碰撞后弧型镁铁质岩地球化学差异性。

图1. 两类碰撞后弧型镁铁质岩的锆石Hf同位素。

图2. 两类碰撞后弧型镁铁质岩的差异化地幔交代趋势

图3.柴北缘碰撞后弧型镁铁质岩 δ26Mg与微量元素比值相关关系

论文相关信息:Gao, X.Y., Yu, S.Y., Qi, Y., Wang, L.T., Li, C.Z., Jiang, X.C., Jiang, X.Z., Yu, Y., 2025. Heterogeneous mantle metasomatism controlled by continental subduction: Evidence from post-collisional mafic rocks in the North Qaidam orogen. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 26, e2025GC012179. https://doi.org/10.1029/2025GC012179