实验室于胜尧教授团队蒋兴洲博士在Top期刊《Geological Society of America Bulletin》上发表华北克拉通地壳深熔作用的研究成果

发布人:丁文雁

发布人:丁文雁

发布时间:2025-05-16

发布时间:2025-05-16

浏览次数:257

浏览次数:257

近日,国际地学期刊《Geological Society Of America Bulletin》在线发表了题为“Controlling factors of granite chemical diversity and implica-tions for crustal evolution: A case of migmatites from the Daqingshan Complex, North China Craton”的研究成果。此项成果由桂林理工大学蒋兴洲博士,中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室于胜尧教授和李三忠教授等合作完成

大陆俯冲带深部地壳岩石部分熔融是花岗岩的主要成因机制,与大陆地壳的起源、改造和最终稳定息息相关。作为陆壳分异演化过程的一部分,克拉通中暴露的地壳深部岩石常历经部分熔融的强烈改造。华北克拉通孔兹岩带大青山杂岩体中广泛分布着部分熔融形成的混合岩。然而,这些混合岩的时限、部分熔融反应和深熔岩浆演化过程仍缺乏系统的研究。于胜尧教授团队以大青山杂岩体西南缘大坝沟地区为主要研究区,以丰富类型的混合岩和深熔成因长英质-花岗质岩石为研究对象,开展了变质深熔作用和深熔岩浆演化过程研究。通过详细的野外调查、岩石学、岩相学、矿物学、地质年代学和地球化学等方法进行研究,结合前人发表的成果,为揭示混合岩成因机制、深熔岩浆演化过程以及花岗岩地球化学多样性控制因素提供了新的认识。

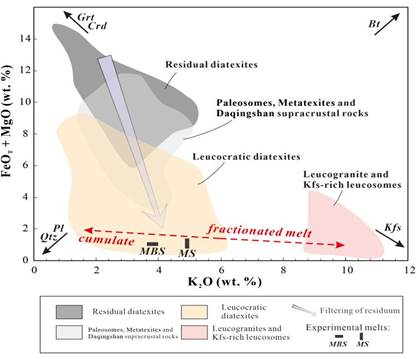

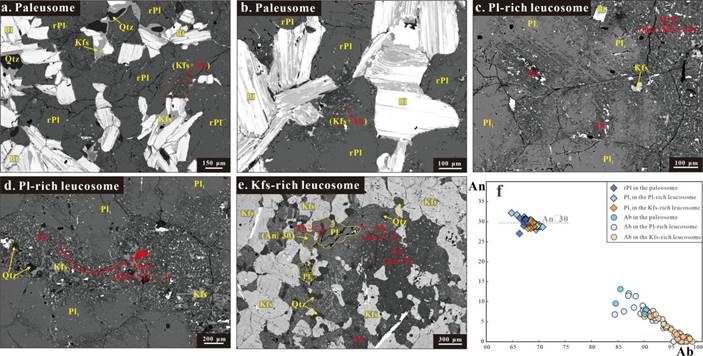

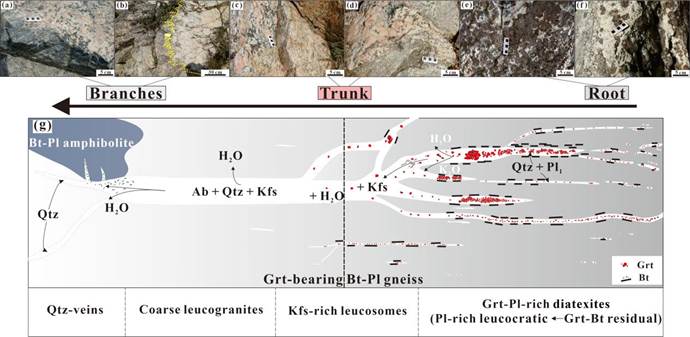

研究发现,大青山杂岩体西南缘深熔岩石在深熔过程中岩石类型变化整体受控于残余体夹带,它们的地球化学成分变化强烈反映着大范围的原岩组成(图1)。由于斜长石在黑云母脱水熔融中的不一致熔融行为(图2),及其早期结晶压实作用下,大坝沟地区深熔岩浆源区经历了斜长石与钾长石的分馏。从初始熔融到岩浆演化的整个过程中,原岩成分、岩石与矿物熔融机制、残余体夹带、分离结晶作用、压实作用及围岩同化混染等要素均发挥关键控制作用(图3),共同塑造了大青山杂岩体西南缘混合岩与花岗质岩石的地球化学多样性特征。

上述研究成果表明新太古代晚期-古元古代早期,深部地壳的英云闪长质变沉积岩黑云母脱水熔融过程中斜长石和钾长石的显著分馏,可能导致富钾质熔体大规模迁移出深熔源区,给侵入到上部地壳的钾质花岗岩提供岩浆来源,为陆壳成分从英云闪长质向钾长花岗质转变做出贡献。

图1. 大青山杂岩体西南缘深熔岩石主量元素 (FeOT + MgO) vs. K2O二元简化图解

图2. 大坝沟地区古成体(a-b)、富 Pl 浅色体(c-d)和富 Kfs 浅色体(e)电子探针显微照片

及其斜长石An-Ab(钙长石-钠长石)二元图解(f)

图3. 大坝沟地区混合岩深熔岩浆演化示意图。(a-f)自右向左对应于示意图(g)中野外露头照片

论文相关信息:Jiang, X.Z., Yu, S.Y.*, Liu, Y.J., Li, S.Z., Liu, X.J., Liu, B.R., Sun, G.Z., Chen, L., Li, X.H., Peng, Y.B., Lv, P., Gao, X.Y., and Li, C.Z., 2025, Controlling factors of granite chemical diversity and implica-tions for crustal evolution: A case of migmatites from the Daqingshan Complex, North China Craton: Geological Society Of America Bulletin, https://doi.org/10.1130/B37895.1.