实验室李三忠教授和刘琳教授团队博士后巴凯伦在国际知名期刊《Tectonophysics》发表南美洲中西部地幔过渡带结构研究成果

发布人:丁文雁

发布人:丁文雁

发布时间:2025-08-02

发布时间:2025-08-02

浏览次数:206

浏览次数:206

近日,中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室李三忠教授和刘琳教授团队联合国内外学者在国际知名期刊《Tectonophysics》发表了题为“Break-off and stagnation of the subducting Nazca slab in the mantle transition zone beneath West-Central South America”的研究成果。此项成果由中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室博士后巴凯伦、文章通讯作者刘琳教授及同济大学于有强教授等合作完成。

Nazca板块向东俯冲于南美洲大陆下方形成安第斯俯冲带,而与板块俯冲携带的地幔流、热结构和俯冲板块的几何形态相关的深部地球动力学仍存在争议。通过接收函数地震学观测方法对地幔过渡带(MTZ)速度间断面(d410和d660)深度成像可以独立约束上地幔动力学和热结构,并作为一种有效工具约束俯冲板块和地幔上涌有关的成分变化和热结构。

研究利用南美洲中西部669台地震台站共记录的49,237个接收函数,绘制地幔过渡带速度间断面深度变化图并阐明其成因。安第斯造山带北部下方MTZ速度间断面同时凹陷归因于俯冲驱动的夹带地幔流,该地幔流在上地幔内产生了地震波低速异常导致观测的深度更深。相比之下,对南部(南纬26°以南)下方检测到的MTZ减薄和地震波高速异常的联合分析,揭示了MTZ内存在一个板块断裂块。d410的隆起证实了俯冲的Nazca板块已穿透至MTZ。值得注意的是,在中南美洲大陆下方发现了显著的MTZ增厚(主要由d660凹陷引起),这表明俯冲板块在MTZ底部滞留。

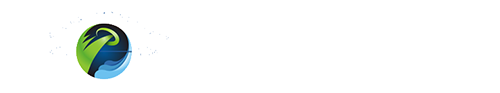

图1. (a)研究区域地形图和本研究所用地震台站位置。紫色线表示Nazca板块俯冲深度轮廓,蓝色线表示构造边界。海洋中数字表示洋壳年龄,箭头代表板块俯冲方向。(b)圆圈表示研究区域1980年后4.0级以上地震,颜色和大小分别表示震源深度和震级。青色椭圆显示地震活动间隙,红色火山符号表示与俯冲板块相关的火山。

图2. 南美洲中西部下方Nazca板块俯冲示意图。上图显示研究区域的构造单元,中图和下图为MTZ d410和d660的深度。红色箭头表示地幔流,蓝色块体表示破裂的板块段。

Ba, K., Huang, J., Yu, Y.*, Song, J., Li, S., Shen, C., & Liu, L.* (2025). Break-off and stagnation of the subducting Nazca slab in the mantle transition zone beneath West-Central South America. Tectonophysics, 230834.

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.tecto.2025.230834