实验室李三忠教授团队刘琳教授在Nature旗下期刊Communications Earth & Environment上发表印度板片在青藏高原下的俯冲过程的研究成果

发布人:丁文雁

发布人:丁文雁

发布时间:2025-08-02

发布时间:2025-08-02

浏览次数:342

浏览次数:342

近日,中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室李三忠教授团队刘琳教授联合国内外学者在印度板片在青藏高原下的俯冲过程方面取得重要研究进展,研究成果以“The Indian Plate subducting below the Tibet Plateau is tearing apart”为题,在Nature旗下刊物Communications Earth & Environment上发表。

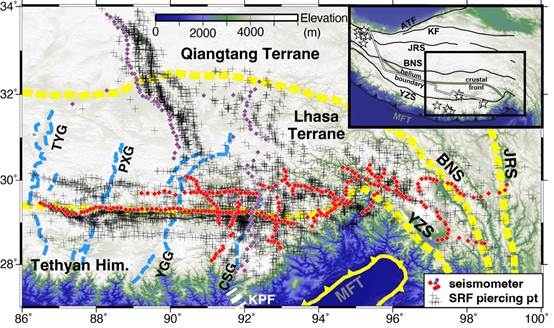

现今地球上大陆碰撞的典型代表是喜马拉雅山脉和青藏高原,它们是印度板块与欧亚板块自约6000万年前开始碰撞的结果。要理解大陆碰撞的地球动力学过程,必须厘清岩石圈结构特征。基于地壳与地幔密度差异的理论分析表明,除非上覆地壳与地幔岩石圈发生解耦,否则印度大陆岩石圈应具有极强的抗俯冲能力。精确界定印度地壳前缘(印度地壳在青藏高原下界的北缘)与地幔缝合带(莫霍面处西藏地幔的南界)相对于地表雅鲁藏布江缝合带的空间位置(图1),对构建印度-欧亚三维碰撞带几何结构至关重要。关于印度板块在青藏高原下方的俯冲方式,存在两种端元假说:一种是印度板块在青藏高原下方呈近水平方向的底侵作用,另一种是印度板块以陡倾角俯冲至藏南之下。这两种假设在很大程度上是由相互矛盾的地震层析成像解释所驱动的,且这些研究普遍忽视了岩石圈结构的东西向差异特征。

大陆碰撞带的上地幔精细结构通常需借助接收函数方法进行深入研究,相比于主要用于研究莫霍面和地幔过渡带的P-S接收函数方法,S-P接收函数方法的最大优点是可以将主要转换波和由莫霍面引起的多次波分开,从而避免有效信号被掩盖。因此,S-P接收函数方法更广泛地被用于探测岩石圈地幔内部和底部的间断面。

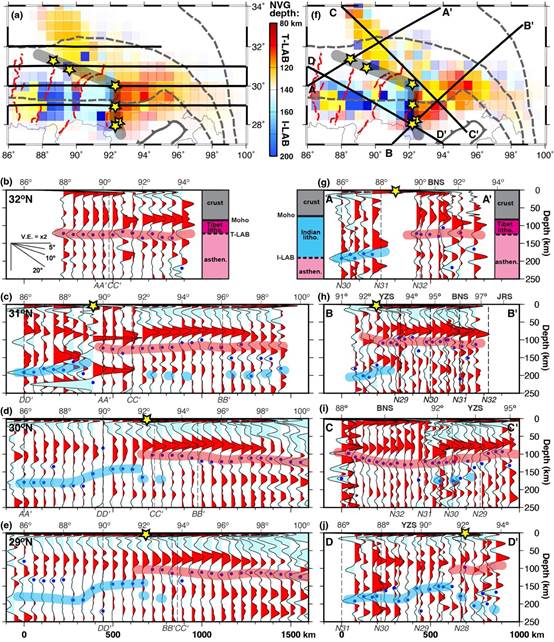

本研究基于布设在印度-西藏碰撞带地区的462个宽频地震台站记录的被动源地震数据(图1),计算得到4051条S波接收函数数据,采用半径1.0°或0.5°的重叠圆形窗口对接收函数数据进行叠加后,结合自动拾取技术客观标定岩石圈-软流圈界面(LAB)的空间分布(图2),精确圈定了印度岩石圈地幔直接覆盖的藏南有限区域(图3)。

图1 研究区域的地形地貌。菱形代表地震台站的分布(红色为之前并未进行过S波接收函数研究的台站),黑色加号为S-P接收函数在150千米深处的地震射线穿刺点分布,黄色虚线分别代表:雅鲁藏布江地缝合线(YZS)、班公湖-怒江地缝合线(BNS)和金沙江地缝合线(JRS),蓝色虚线表示地堑的正断层。

为进行地质解释,沿印度-欧亚汇聚方向的X-X'和Y-Y'剖面(图3)对自动拾取结果进行平滑处理。剖面显示,LAB界面深度从西南深部向东北浅部呈阶梯式跃升(图2g、h:A-A'、B-B'剖面;图3);而平行边界的剖面则表明,边界以北始终为较浅LAB(图2i:C-C'剖面),以南均为较深LAB(图2j:D-D'剖面)。印度板块下方的LAB具有更大深度和更低振幅,与克拉通型岩石圈地幔特征一致,显著区别于西藏LAB。

图2 自动拾取最大负速度梯度(NVG)深度分布图及叠加S波接收函数(SRFs)记录剖面。

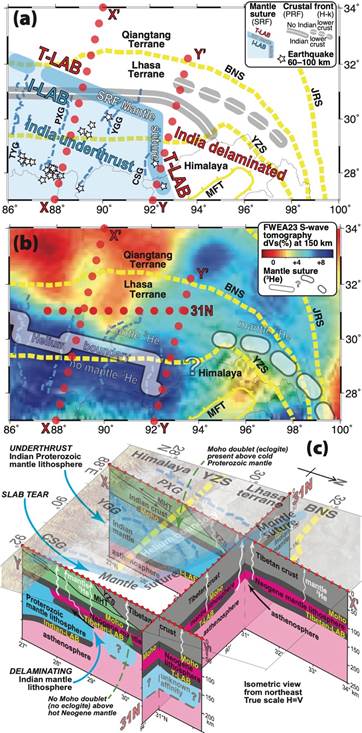

图3俯冲撕裂印度板块的三维几何结构。a SRF成果综合图。b FWEA23横波层析成像在150公里深度的速度扰动。c藏东南三维透视示意图(东北视角),显示沿XX'、YY'(均平行印度-欧亚汇聚方向)及31°N剖面的真实比例剖面。波浪线示意新近纪热地幔岩石圈或缝合带以北软流圈的³He渗漏模式,这与西藏地壳下方>50公里厚低速层特征相符。

西藏岩石圈及下伏软流圈的南界在西经90°以西位于北纬31°附近,而在东经92°以东则向南突进了300余公里至北纬28°——这可能标志着板片撕裂现象。地幔缝合带相对地壳前沿南移300公里,以及西藏地幔岩石圈厚度不足30公里的特征表明,东经92°以东区域存在地质尺度上近期的板片后撤与壳幔拆离作用(图3)。这种从错那-桑日地堑(CGS)向东至东喜马拉雅构造结的板片后撤与破碎结构,很可能是印度岩石圈同时向北俯冲至西藏之下和向东俯冲至活跃的缅甸火山弧之下所造成的几何结构上的必然结果。我们建立藏南岩石圈生长的几何模型(图3)也与下列地质证据高度吻合:1)中新世印度板片断离事件;2)莫霍面下方中源地震的北界;3)富含³He的热泉的南界;4)北北东向地堑系、正断层活动及上地壳地震机制的空间分布格局。

该研究得到了国家自然科学基金、山东省优秀青年基金(海外)和中央高校基本科研业务费等项目的资助。中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室刘琳教授为论文的第一作者和通讯作者,斯坦福大学Simon Klemperer教授为论文共同通讯作者,共同作者还包括中国地质科学院地质研究所的史大年研究员。感谢中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室李三忠教授在论文撰写和模型建立中的指导和宝贵建议。

论文信息:Liu, L.*, Shi, D. & Klemperer, S.L.* The Indian Plate subducting below the Tibet Plateau is tearing apart. Communications Earth & Environment 6, 616 (2025). https://doi.org/10.1038/s43247-025-02601-w