实验室朱俊江教授及团队在地学期刊《Journal of Earth Science》 发表南海麻坑最新研究成果

发布人:丁文雁

发布人:丁文雁

发布时间:2025-08-25

发布时间:2025-08-25

浏览次数:515

浏览次数:515

2025年08月20日在地学TOP学术期刊《Journal of Earth Science》上在线发表了题为:“Geomorphological characteristics and formation mechanisms of large pockmarks in the Baiyun submarine channel system, northern South China Sea”的最新研究成果。该成果是由中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室朱俊江教授及研究团队完成,该成果的第一和通讯作者为朱俊江教授。

全球大洋中的海底麻坑和热液喷口是海底流体渗漏和释放的最为直接的海底证据,尤其海底麻坑是被认为与海底水合物分解和流体逃逸到大洋内部甚至最终运移到大气圈有关。因此海底麻坑一直是研究海底水合物分布规律和流体活动的海底表征,一直都是国内外学者广泛关注的焦点和热点。在南海分布和发育几米至公里尺度的海底麻坑,多数海底麻坑都分布在南海大陆边缘沉积盆地内,这些不同尺度的麻坑都与海底泥底辟、气焰囱、泥火山和海底断裂活动有关。但是海底麻坑在南海海底峡谷以及神狐海域水合物生成区的分布和形成模式依然不清楚。

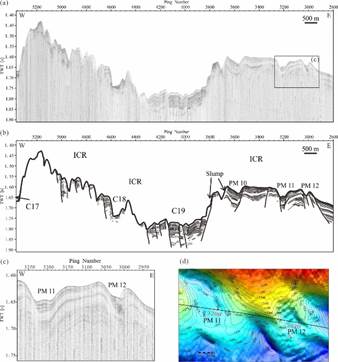

该成果利用2020年“东方红3”号在南海北部采集的高分辨多波束和浅地层剖面数据,通过精细的数据处理和分析,在珠江口盆地中的白云峡谷-海底水道系统中最新发现了12个大尺度的海底麻坑,长度在500-1500米,宽度大致在200-900米,麻坑深度在10-30米范围。这些海底麻坑都分布在独特的白云峡谷-海底水道区域,识别的海底麻坑形态各异,有圆形、椭圆形、新月形、拉长形和马蹄形。新月形的麻坑和“池塘”形状的大麻坑都分布在峡谷的头部和两翼,其他形态的海底麻坑分布在白云海底水道之间的脊部(简称ICR)。

珠江口盆地内白云水道区域形成的海底大麻坑与单向迁移的海底峡谷或海底水道形成有关,是自中新世沿斜坡的海底浊流和底流相互作用下形成的,依据海底麻坑的地形特征和浅地层剖面结构,我们提出白云水道区域的海底大麻坑是生长在海底水道之间的脊部,是由于海底水合物的分解形成的海底超高压气体和流体沿着气焰囱和海底断裂垂向向上迁移,底流促使海底水道之间的脊部发生了坍塌和侵蚀从而导致在海底形成不同形状的大麻坑,形成大麻坑的流体和自由气体是来自从深部到浅部的不同层位的流体和气体存储源。

图1. 南海海底麻坑分布和白云峡谷-海底水道系统位置

图2. 高分辨多波束和浅地层剖面识别和解释的海底麻坑

该成果受到国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金重点项目、崂山实验室科技创新基金和中央高校基本科研业务费专项资助。

Junjiang Zhu*, Xiaoxiao Ding, Zhengyuan Liu, Yuhan Jiao, Xinran Li, Xiang Ao, Yihuan Huang, Qinglong Zhu, Sanzhong Li, Yonggang Jia. Geomorphological characteristics and formation mechanisms of large pockmarks in the Baiyun submarine channel system, northern South China Sea. Journal of Earth Science. doi: 10.1007/s12583-025-0346-7.

相关链接:http://en.earth-science.net/en/article/doi/10.1007/s12583-025-0346-7