实验室李三忠教授团队郭玲莉副教授的硕士生张京京在地学权威期刊《Journal of Structural Geology》发表走滑断裂带叠接区变形机制的研究成果

发布人:丁文雁

发布人:丁文雁

发布时间:2025-10-31

发布时间:2025-10-31

浏览次数:119

浏览次数:119

近日,地学权威期刊《Journal of Structural Geology》上发表了题为“Deformation mechanisms of compressional overlapping area in strike-slip fault zone: Insights from experimental simulation”的研究成果,该成果由中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室郭玲莉副教授的硕士生张京京、郭玲莉副教授(通讯作者)、李三忠教授、赵淑娟副教授、王光增副教授以及中国地震局地质研究所的汲云涛和郭彦双副研究员等合作完成。

雁列式断层是走滑断层最常见的组合型式之一,雁列断层之间重叠区称为叠接区。在压性叠接区,岩体受挤压形成的逆断层、褶皱可以作为良好的油气聚集圈闭,雁列断层也是重要的发震构造,对地震活动及地震破裂传播有明显的控制作用。因此,对叠接区构造变形机制的研究可以为更好地理解控盆、控藏和孕震机制提供理论基础。

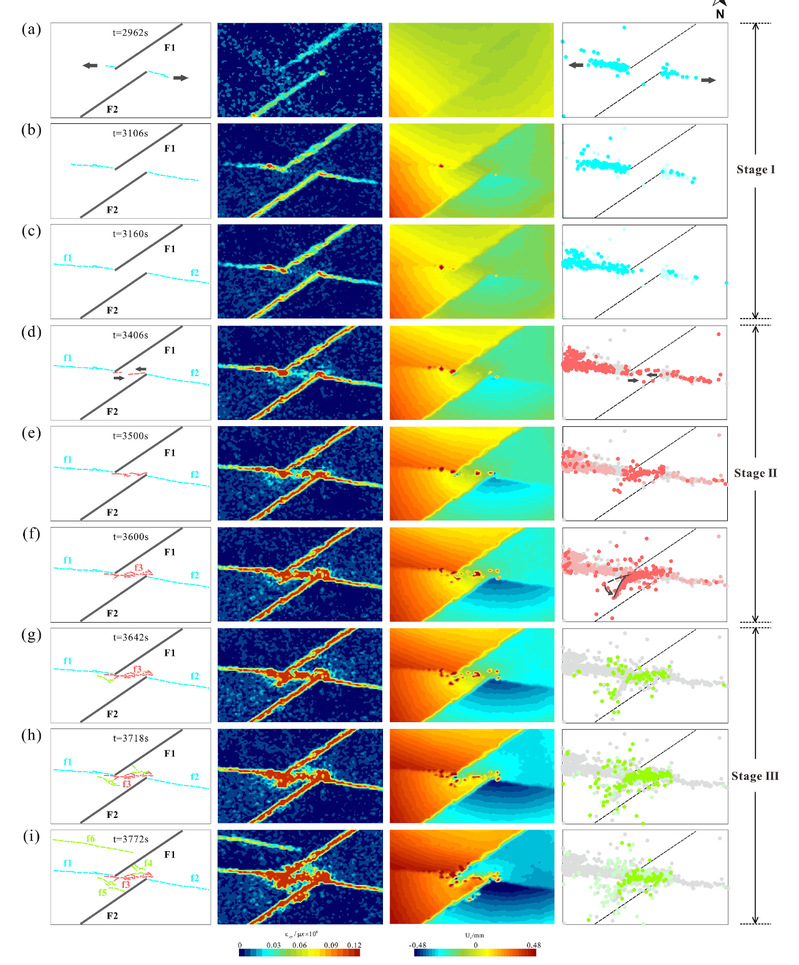

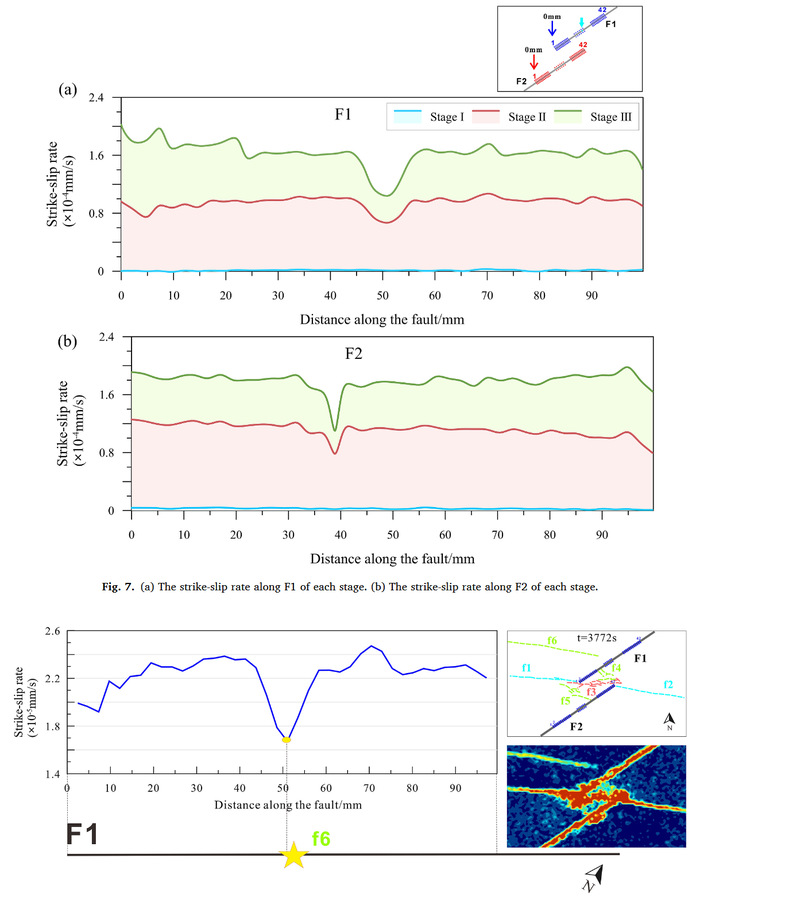

该研究基于岩石物理模拟方法,建立压性叠接区断层模型,利用数字图像相关方法(DSCM)获取变形过程中的最大剪应变、位移场、位移量等参数,结合声发射技术(AE)获得的微破裂定位信息,获得了叠接区构造变形演化过程。实验结果表明,叠接区发育三期次级断裂,第一期断裂从叠接区主断层端部沿北西西向和南东东向向外侧扩展形成两条断层(“由内向外”模式);第二期断裂是从叠接区主断层端部向中心扩展形成的贯穿叠接区的不连续断层,近东西向展布(“由外向内”模式);第三期断裂从主断层端部沿南东和北西向发育,与主断裂围限成一个似菱形区域(图1)。研究发现滑移量沿主断层非均匀性分布,反映了断层不同位置处能量积累能力的差异(图2),滑移量相对较低的区域可能为潜在固锁区,能够积累大量应变能,形成局部孕震区引发地震。压性叠接区派生断层的形成机制可以为理解圣安德烈斯断层、北安纳托利亚断层等断层在相互作用过程中所表现出的变形行为提供一定见解。

图1压性叠加区模型的构造演化特征

图2压性叠接区模型中沿主断层F1的滑移量以及f6的形成位置对比

该研究得到了崂山实验室科技创新项目(LSKJ202204400)、国家自然科学基金创新群体项目(42121005),国家自然科学基金面上项目(92058211)、地震动力学与强震预测全国重点实验室开放基金(LED 2024B07)以及李三忠教授泰山学者攀登计划项目(tspd20210305)等资助。

Jingjing Zhang, Lingli Guo*, Sanzhong Li, Wei Tao, Yuntao Ji, Yanshuang Guo, Shujuan Zhao, Jiaxuan Zhang, Guangzeng Wang, 2025. Deformation mechanisms of compressional overlapping area in strike-slip fault zone: Insights from experimental simulation.Journal of Structural Geology, 199:105503.

论文链接: https://doi.org/10.1016/j.jsg.2025.105503