中国海洋大学李三忠教授团队胡军副教授在Nature Communications 最新发表关于新元古代雪球地球时期金属驱动甲烷厌氧氧化的重要研究成果

发布人:丁文雁

发布人:丁文雁

发布时间:2025-08-12

发布时间:2025-08-12

浏览次数:10

浏览次数:10

8月6日,中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室李三忠教授团队联合中国地质大学(北京、武汉)、加拿大阿尔伯塔大学、德国汉堡大学、美国堪萨斯州立大学等国内外学者,在新元古代雪球地球时期金属驱动的甲烷厌氧氧化(AOM)过程及古环境效应研究方面取得重要进展。研究成果以“Metal-driven anaerobic oxidation of methane and the Sturtian deglaciation” 为题,在国际知名学术期刊Nature Communications《自然·通讯》上发表。

“雪球地球”假说认为,在新元古代,地球曾经历两次全球性冰封事件——Sturtian(约717 – 660 Ma)和Marinoan(约650 – 635 Ma)冰期,是地球历史上最极端的气候事件之一,深刻影响了古环境与生命系统的演化。尤其是在冰期消融阶段,冰盖退缩促使大陆风化增强与营养盐输入,推动海洋初级生产力恢复,为复杂多细胞真核生物的大辐射奠定了重要基础。长期以来,该极端气候转变被普遍归因于大气CO2浓度的长期积累。但近年来,CH4作为强效温室气体(全球变暖潜力超过CO2的27倍),被认为在Marinoan冰消过程中扮演“催化剂”角色。

相比之下,Sturtian冰期具有独特性。作为雪球地球时期首个全球冰封事件,其持续时间长达约57个百万年。该时期典型海相化学沉积岩——铁建造(IFs)为揭示Sturtian冰期的海洋地球化学演化及其冰期动态提供了关键研究窗口。据此,本研究以铁建造为主要对象,聚焦Sturtian冰消期甲烷循环过程及其与冰期动态演化和海洋生物地球化学循环之间的耦合机制。

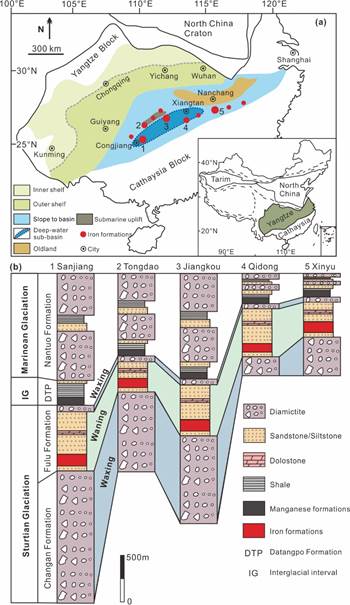

本研究选取保存全球完整雪球地球沉积记录的南华盆地为调查区域,对覆盖斜坡至深水盆地相的五个典型Sturtian冰消期IFs(三江、通道、江口、祁东、新余)(图1),开展了系统的地质与多指标地球化学研究。

元素和同位素分析包括:

l 共生赤铁矿和磁铁矿中生命必需金属(Ni、Co、Zn等)及稀土元素与钇(REY)含量;

l 共生赤铁矿和磁铁矿中铁(δ56Fe)和镍(δ60Ni)非传统稳定同位素组成;

l 碳酸盐的全岩与原位C同位素组成。

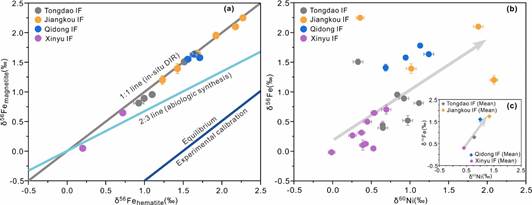

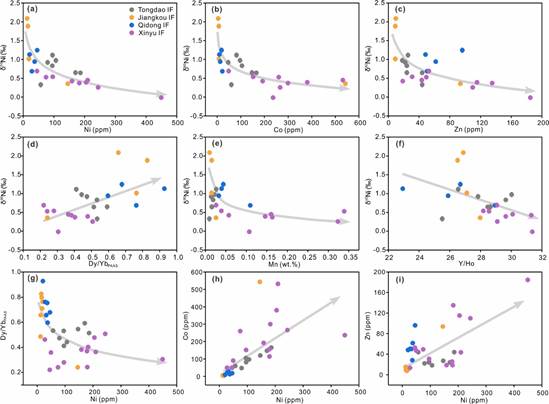

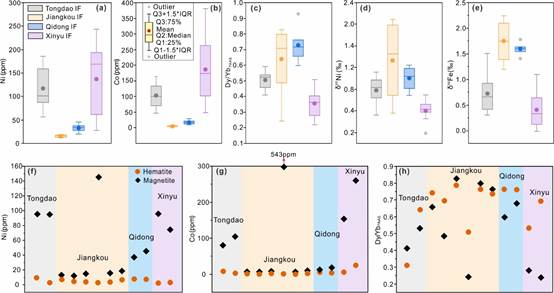

主要地球化学特征和趋势包括(图2、3和4):

u磁铁矿中δ60Ni变化范围较广,部分数值显著偏轻(−0.01‰ 至 2.09‰);

u共生赤铁矿与磁铁矿中δ56Fe值基本一致(赤铁矿:0.20‰ 到 2.27‰;磁铁矿:−0.20‰ 到 2.25‰);

u富Mn碳酸盐矿物表现出强烈的13C亏损(全岩δ13CV-PDB值最低至−13.2‰,矿物原位δ13CV-PDB值最低至−17.5‰);

u磁铁矿中的Ni、Co、Zn与δ60Ni、δ56Fe呈负相关,Dy/YbPAAS比值与二者呈正相关;

u富Mn碳酸盐矿物δ13CV-PDB值与Mn含量呈正相关,与磁铁矿δ60Ni值呈负相关;

u古地理位置更靠近大陆边缘的新余IF中,磁铁矿表现出最高的Ni和Co含量及Ni/Fe摩尔比,δ56Fe、δ60Ni和Dy/YbPAAS比值则为最低。

图1 华南板块Sturtian 冰消期IFs的古地理背景与区域地层对比图

图2 华南板块Sturtian 冰消期IFs中共生赤铁矿和磁铁矿铁(δ56Fe)和镍(δ60Ni)同位素特征

图3 华南板块Sturtian 冰消期IFs中磁铁矿的镍同位素(δ60Ni)、金属元素及稀土元素与钇(REY)之间的相关性

图4 华南板块Sturtian 冰消期IFs中共生赤铁矿和磁铁矿金属元素、稀土元素与钇(REY)及同位素组成的分布特征与矿物特异性差异

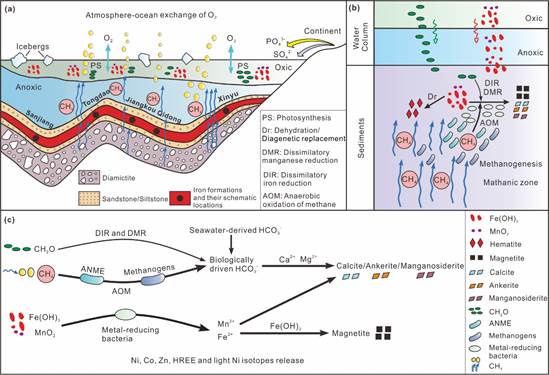

上述数据特征难以用传统以有机碳为电子供体的异化铁还原(DIR)与锰还原(DMR)过程解释。研究团队据此提出了与CH4相关的金属驱动厌氧甲烷氧化(Metal-driven AOM)机制。该过程中,产甲烷菌与ANME(厌氧甲烷氧化古菌)利用Ni、Co、Zn等金属元素进行酶促代谢,并以Fe(OH)3和MnO2为电子受体,驱动CH4氧化与金属氧化物还原,从而促进Fe3+和Mn4+向Fe2+和Mn2+的转化,进而与Fe(OH)3反应生成磁铁矿(图5)。微生物代谢过程中释放的HCO3-与海水中HCO3-混合,再与Ca、Mg、Fe、Mn等离子结合,形成富Mn、贫13C的自生碳酸盐矿物(图5)。这些过程共同揭示了Sturtian冰消期古海洋中一个由多样微生物主导的“甲烷—金属—矿物”相互作用网络。

图5 华南板块Sturtian 冰消期生物地球化学循环概念示意图

研究还指出,Sturtian冰消期间CH4的大量释放可能在冰盖消融及维持冰消阶段方面发挥了关键作用。这一观点建立在两个核心判断之上:

n虽然缺乏直接的CH4通量数据,但磁铁矿中Ni/Fe摩尔比值升高(最大达0.0006)及全球负δ13C偏移质量平衡模型,均暗示了该时期显著的CH4生成与释放;

n相较于硫酸盐驱动的AOM,金属驱动AOM的氧化效率更低,因此更可能允许大量CH4逃逸入大气。南华盆地IFs中赤铁矿与磁铁矿普遍共存现象亦支持了该推测。

此外,冰盖退缩促进了大气与海洋间的O2交换与大陆风化产物(如PO43-、SO42-)进入海洋,进一步增强了初级生产力与O2释放,可能推动了光合作用及生命演化(图5)。

总结来看,本研究揭示了金属驱动的AOM与产CH4过程在Sturtian冰消期“微生物—金属—矿物”耦合中的重要作用,为前寒武纪IFs中磁铁矿及富Mn碳酸盐矿物的成因提供了新的解释路径。同时,研究强调了CH4相关的生物地球化学过程在极端气候转变、古环境演化及早期生命演化中的重要性。

该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中央高校基本科研业务费及泰山学者计划等项目资助。论文第一作者为中国海洋大学胡军副教授,李三忠教授和中国地质大学(北京)王水炯教授为共同通讯作者。合作作者包括Jörn Peckmann教授、管红香教授、蒋少涌教授、陈唯教授、崔欢教授、秦政博士、刘鹏副教授、索艳慧教授、姜兆霞教授、李东永工程师、王楠高级工程师、李晓辉副教授、钟源副教授、李茹茹、杨锡明博士和Kurt O. Konhauser教授。

论文信息:Hu, J., Li, S*., Wang, S.-J*., Peckmann, J., Guan, H., Jiang, S.-Y., Chen, W., Cui, H., Qin, Z., Liu, P., Suo, Y., Jiang, Z., Li, D., Wang, N., Li, X., Zhong, Y., Li, R., Yang, X.-M., Konhauser, K. O., 2025. Metal-driven anaerobic oxidation of methane and the Sturtian deglaciation. Nature Communications, 16, 515.

文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-62622-z