实验室管红香教授在《Geology》在线发表冷泉系统共生宏生物共生关系识别指标的最新研究成果

发布人:丁文雁

发布人:丁文雁

发布时间:2025-11-12

发布时间:2025-11-12

浏览次数:10

浏览次数:10

近日,中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室李三忠教授和管红香教授团队联合瑞典博物馆Steffen Kiel研究员和崂山实验室吴能友研究员在Geology上发表了题为“Sterols transferred from soft tissues to bivalve shells: A new tracer of molecular paleontology”(双壳类软组织甾醇向贝壳的转移:一种新的分子古生物学示踪指标)的最新研究成果。研究运用活体双壳和死亡壳体有机碳和生物标志物系统阐明了壳体脂类化合物的来源,发现了贻贝壳体甾醇类化合物作为宏生物共生关系指标的新证据。

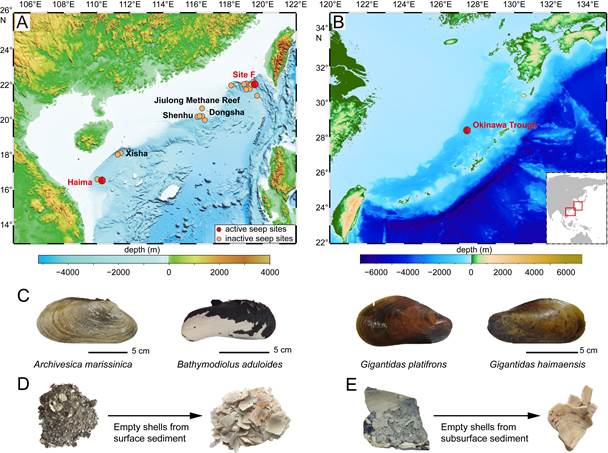

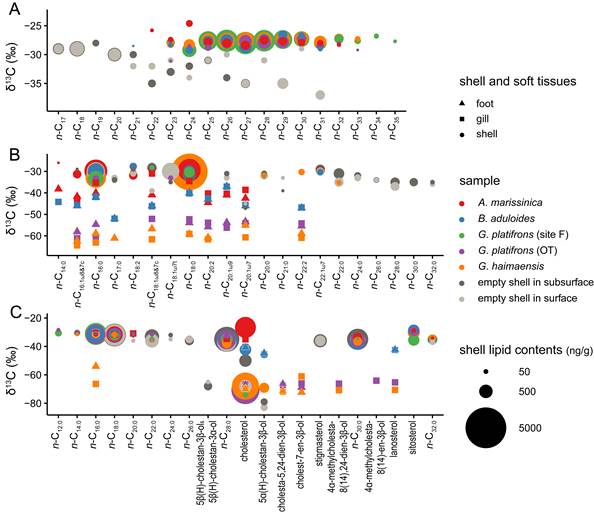

迄今最古老的冷泉发现于6.35亿年前的碳酸盐岩中。化石记录显示宏生物共生体系可能早在古生代志留纪和泥盆纪就已出现,该群体起源初期以硫营养共生为基础,直到中新世后期才进化出甲烷营养共生类型。然而,深海极端环境宏生物共生现象难以被直接保存,如何在化石记录中准确识别和追踪化能共生现象,一直是古生物学和地球化学研究的难点。为破解这一难题,研究团队选取了冷泉系统与甲烷有氧氧化菌共生(Gigantidas haimaensis和G. platifrons)和硫氧化菌共生的活体宏生物(A. marissinica和B. aduloides)和死亡贝壳为研究对象,分析了其软组织与壳体有机质及脂类生物标志物(图1)。研究结果显示所有活体贝壳和死亡壳体的脂类化合物均以壳体矿化环境有机质来源为主。然而,bathymodiolin贻贝壳体甾醇化合物(cholesterol和cholestanols)具有显著的碳同位素亏损特征。其中硫营养型B. aduloides壳体甾醇δ¹³C为−46‰至−42‰;甲烷营养型G. haimaensis,G. platifrons及G. haimaensis死亡壳体甾醇δ¹³C为−83‰ to −65‰。该同位素特征显著区别于周围环境有机质而与宏生物软组织极为接近。这表明,甾醇化合物能够从bathymodiolin贻贝软组织转移并稳定保存在壳体中,成为保存下来的“分子化石”(图2)。

Bathymodiolin共生贻贝的甾醇转移独立于共生菌的代谢途径,即不区分硫营养类型和甲烷营养类型。因此,壳体甾醇及其单体同位素特征能够揭示其共生类型、碳代谢途径及营养模式,成为研究古宏生物共生关系和演化的重要指标。这一发现不仅为追踪深海Bathymodiolin贻贝的化能共生和演化提供了依据,也有望应用于其他共生动物群的研究中。

图1 研究区域及样品信息。(A)中国南海的海马冷泉和F站点;(B)冲绳海槽;(C)双壳类活体样品;D和E为G. haimaensis死亡壳体。

图2双壳类贝壳脂类化合物的含量及其单体碳同位素,以及软组织脂质的δ¹³C值。(A)饱和烃化合物;(B)脂肪酸化合物;(C)正构醇和甾醇类化合物(OT—冲绳海槽)。

以上研究成果发表于国际地质学顶级期刊《Geology》,研究得到国家自然科学基金(42276053)、崂山实验室科技创新项目(LSKJ202203502)、泰山学者青年专家项目(tsqn202211069)以及中央高校基本科研业务费专项(202172002,202212010)等资助。

论文信息:Guan, H., Kiel, S., Xu, X., Fan, J., Zhang, Y., Miao, X., Nan, H., Wu, N., Li, S., 2025. Sterols transferred from soft tissues to bivalve shells: A new tracer of molecular paleontology: Geology, v. XX, p. XXX–XXX.

文章链接:https://doi .org /10 .1130 /G53933 .1