实验室管红香教授团队博士生许晓燕在国际地学TOP期刊《Journal of Geophysical Research: Oceans》发表冷泉甲烷渗漏强度示踪新指标的最新研究成果

发布人:丁文雁

发布人:丁文雁

发布时间:2025-11-12

发布时间:2025-11-12

浏览次数:10

浏览次数:10

近日,国际地学领域顶尖期刊《Journal of Geophysical Research: Oceans》发表了题为“Ring indices: The Potential Archaeal Lipid Indicator For Methane Seepage Intensity at Cold Seeps”的研究论文。中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室博士生许晓燕为论文第一作者,管红香教授为论文通讯作者,合作作者包括研究团队李三忠教授、苗晓明副教授、王楠工程师和樊嘉琛博士生等为合作作者。

甲烷是关键温室气体,海底冷泉释放的甲烷在全球碳循环中作用重要,精准量化其渗漏强度是评估海洋生态与气候变化影响的核心。当前常用的基于甘油二烷基甘油四醚(GDGTs)的甲烷指数(MI)存在明显局限,高甲烷通量下易信号饱和,且难以捕捉短期甲烷脉冲事件,制约了对冷泉甲烷循环动态的深入研究。

针对这一科学瓶颈,研究团队以南海海马冷泉W03站位沉积物为研究对象,通过系统分析脂质生物标志物与相关指标,提出并验证了“环化指数(RI、RI-OH’)”这一古菌脂质指标,取得以下核心进展:

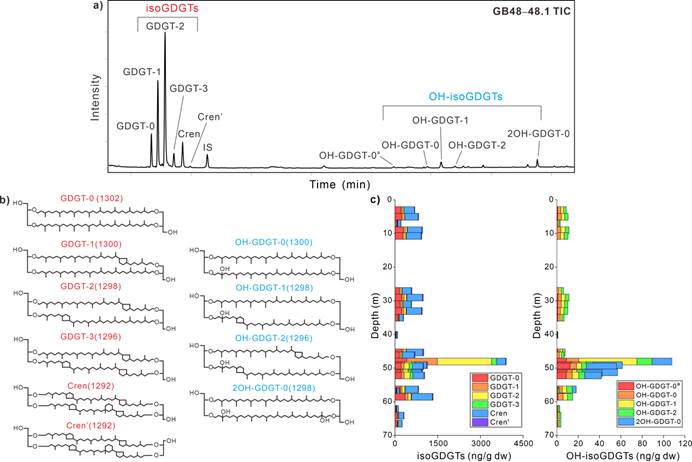

1. 明确冷泉丰富的GDGTs生物来源:OH-GDGTs 1-2主要来源于厌氧甲烷氧化古菌(ANME),OH-GDGTs-0 来源于产甲烷古菌,打破了其源自奇古菌(Thaumarchaeota)的传统认知;同时,通过碳同位素值证实isoGDGT 1-3由ANME-1主导生成。这些发现共同为环化指数的构建奠定了关键生物地球化学基础。

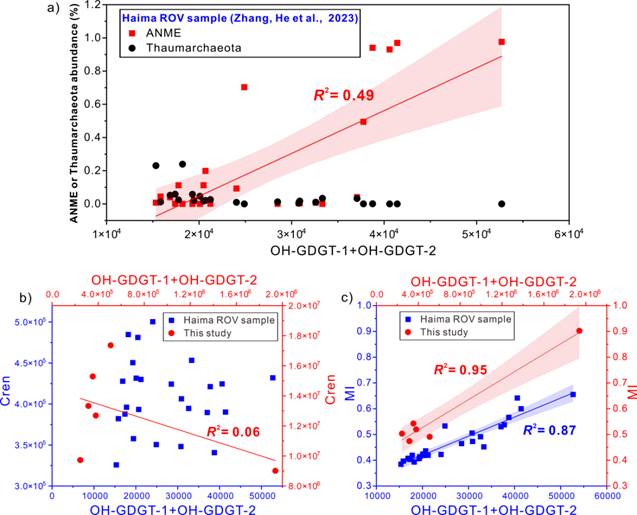

2. 环化指数突破甲烷指数局限,提升甲烷通量敏感性:环化指数与MI在冷泉环境中呈强负相关(R²分别为0.62、0.66),可有效克服MI信号饱和问题。当MI接近1时,环化指数敏感性提升0.5-100倍,且与冷泉碳酸盐中文石比例存在相关性(R²=0.21),弥补了高甲烷通量场景下的监测盲区。结合环化指数与MI的优势,建立了覆盖全渗漏强度范围的示踪框架,为不同时间尺度甲烷渗漏历史重建提供更全面工具,也为理解古菌膜脂质环境适应机制提供新视角。

该研究创新了冷泉甲烷渗漏示踪方法,未来可进一步通过原位观测、转录组分析与分子动力学模拟,验证环指数对甲烷渗漏强度的定量响应规律,同时探索其在古环境重建中的应用边界与适用条件,进一步为揭示地质历史时期甲烷循环与气候演变的关联提供关键数据支撑。

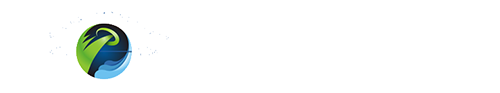

图1 海马冷泉沉积物中GDGTs分析结果(a:HPLC-APCI-MS²基峰色谱图;b:GDGTs分子结构与对应m/z值;c:各GDGTs含量分布)

图2 OH-GDGTs 1-2与ANME相对丰度、奇古菌特征脂质Crenarchaeol及MI的相关性分析

图3 不同沉积环境中MI与环化指数(RI、RI-OH’)的关系(含冷泉沉积物、冷泉碳酸盐岩、泥炭地、湖泊沉积物、海洋沉积物,插图b和d为MI≈1时的放大分析)

论文信息:Xu, X., Guan, H., Fan, J., Miao, X., Wang, N., Feng, J., & Li, S. (2025). Ring indices: The potential archaeal lipid indicator for methane seepage intensity at cold seeps. Journal of Geophysical Research: Oceans, 130, e2025JC023054.

文章链接:https://doi.org/10.1029/2025JC023054